味噌はどうやってできるのか?長野県須坂市の伝統ある「糀屋本藤醸造舗」で信州味噌作りを体験

私たちが普段から深く考えず食べているみそ。みそ汁、肉みそ、サバの味噌煮、みそ漬け、味噌おにぎり。。。例を挙げ始めるとキリがないみそ料理ですが、そんな味噌はどうやって作られるのか?“食のヘンタイ”を自負する筆者が、長野県須坂市の糀屋本藤醸造舗で信州みその作り方(みそ作り教室)を習いに行きました。

信州味噌=大豆+米麹+塩

作り方の前に、まずは味噌の材料から押さえましょう。味噌は大豆、麹と塩の3つの材料でできています。ウソに聞こえるけど、本当にこの3つの材料だけです。

では、大豆はどうやってあの味のあるペーストに変わるのか?そこには「発酵」という奥深いプロセスがあります。大豆をあのペーストに変身させるなんて魔法に見えるけど、発酵は科学そのものだ。「料理は科学だ」と言われますが、みそ作りからその科学を体験できます。

では、塩の役割は?味をしょっぱくするためだけ?

私もそう思ったけど、塩は麹の発酵を助ける重要な役割がありました。その細かい話はもう少し下の方でやります。

大豆は大豆でも、ひと工夫した大豆で挑戦 – 玉造りみそ

玉造りみそは昔から行われている作り方です。普通のみそと比べて深みがあり、味がハッキリしていることが特徴です。細かい話をする前に、一般的なみその作り方を理解する必要があります:

1-大豆を柔らかく煮て、潰します。

2-潰された大豆に塩と麹を混ぜます。

3-半年から1年ぐらい発酵させたら完成です。

玉造りみそは1番と2番の間にひと工夫が加わります:

1-大豆を柔らかく煮て、潰します。

1a-潰された大豆を大きな団子(味噌玉)にして、熟成させます。

2-玉をつぶし、塩と麹を混ぜます。

3-半年から1年ぐらい発酵させたら完成です。

一般的なみその作り方は何となく知っていたし、せっかくだから、普通じゃないみそを作りたい。食にこだわりを持つ人が駆り立てられる不思議な欲望。糀屋本藤醸造舗のみそ作り体験で玉造りみそが選べたので、すかさず玉造りにしました。

ということで、今回は普通の煮た大豆ではなく、昔ながらの玉造りでみそ作りに挑戦しました。

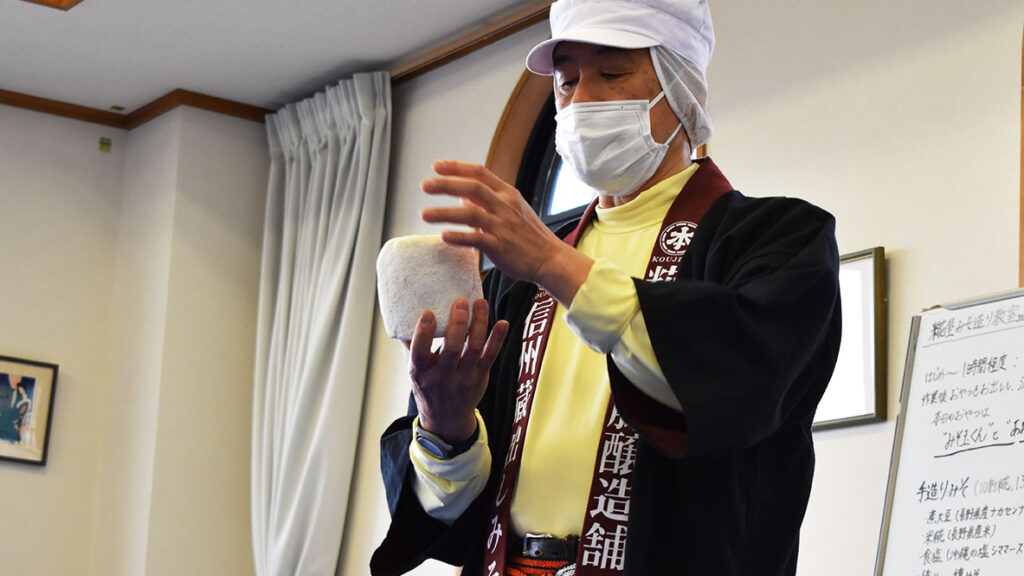

まずは玉造りみその“味噌玉”を細かくする

今回は玉造りみそに挑戦するため、主役の味噌玉が登場しました。蒸煮した大豆をつぶし、このような団子状にします。悪い菌が付かないように、表面にいい菌をしっかりつけます。この状態で熟成させることで、出来上がりが普通のみそと違ってきます。重さは1キロぐらいで、5個使います。

味噌玉をまな板に乗せ、包丁でどんどん切っていきます。切ったものを桶に入れて、手でさらに潰していきますので、切る大きさは好みです。

味噌玉は外がしっかりしていて、中身は柔らかめ。匂いはほとんどなく、熟成された豆のほんのりした香りです。味は豆をペーストにした味(そのまま)で、水分が飛ばされたことが分かります。

手で潰していく工程は大変。指が死にそうだったが、一緒にやっていた子供たちは楽しそうだった。

豆と20分ぐらい格闘した結果、5つの味噌玉がそこそこ細かくなりました。

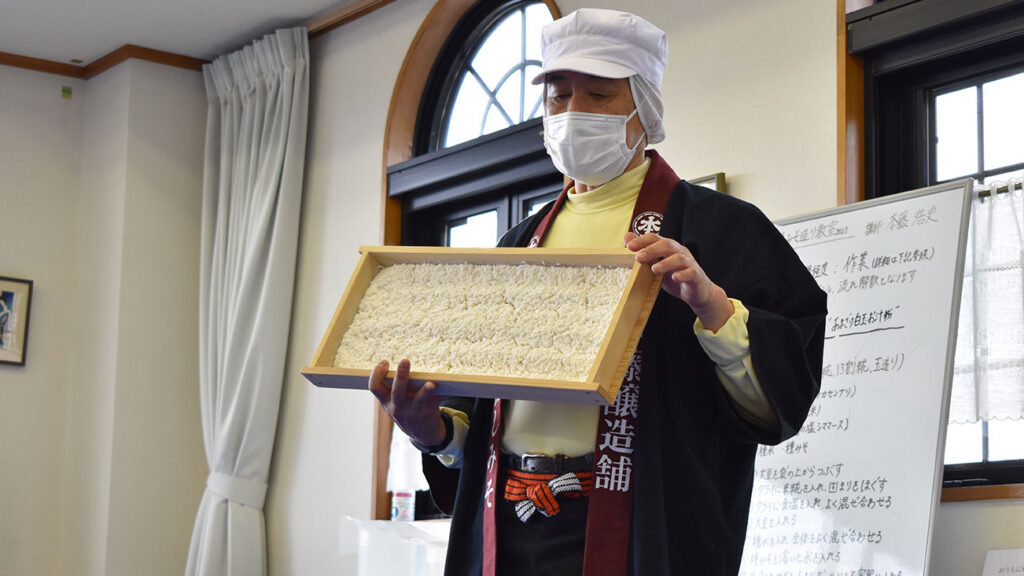

ただの豆を味のある調味料に変身させる米麹の登場

味噌玉に勘弁されたところで、米麹と塩を混ぜる工程に突入。

麹はカビの一種です。カビというと緑色の気持ち悪いふわふわのアレを連想しますが、カビの世界にはいいヤツもいる。日本では良いカビは“麹”と呼ばれ、米の中で繁殖させる麹を「米麹」、麦の中で繁殖させる麹を「麦麹」、豆の中で繁殖させる麹を「豆麹」という。

上記のどの麹を使っても味噌が作れます。「麦麹」は九州のあの甘めの味噌を生み出し、「豆麹」は味が濃くて煮込み料理に向いている八丁味噌を作ります。今回のみそ作り教室で使う「米麹」は、“オールラウンダー”タイプの信州味噌を生み出します。

麹菌は米の中で繁殖するとき、菌糸という糸を作ります。この菌糸で米が一つの塊になります。その塊をパラパラにするため、別の桶に米麹をほぐしていきます。

米麹をほぐしているとき、食の変態の悪い癖が出ます。「麹はどんな味するのか?」という好奇心に駆られます。みそ作り教室の講師を務めていた本藤さんからGOサインが出ましたので、遠慮なく食べてみました。ほのかな甘みがあり、優しい香りが鼻の穴からすーっと抜ける。米は少々硬いけど、普通に噛み砕ける硬さ。

米麹は菌・カビの一種だから、生き物です。ずっと触っているとパサパサの米にしか見えないけど、そのパサパサの米にとてつもない数の生き物がいます。その生き物が大豆のタンパク質とデンプンを「旨味」や「甘み」に変えて、ただの豆が味のあるペーストに変わります。生き物のこの働きを「発酵」という。

米麹の発酵を見守るうちなーのボディーガード – シママース

大豆、米麹、塩。信州味噌に欠かせない3目の材料は「塩」です。味噌がしょっぱいのは塩が入っているからですが、みそをしょっぱくするために塩を入れている訳ではない。では、塩の役割は何だろう?

塩には殺菌効果があります。塩があると雑菌が付きにくくなるため、食べ物の腐敗が防げます。塩漬けされた魚や野菜等を長期保存できるのはそのためです。

発酵途中の味噌も同じです。大豆と米麹だけをそのまま放置したら雑菌が繁殖してしまい、味噌が味噌になる前に腐ってしまいます。塩は大豆と米麹の発酵を見守りながら、雑菌を寄せ付けないボディーガードのような役割です。大豆と米麹がホイットニー・ヒューストンなら、塩はケビン・コスナーです。

しかし、塩は塩でも、いろんな塩があります。舐めるとツーンと来るもの、甘みや奥深さが感じられるものなど、塩の作り方や産地によって味がかなり変わります。塩の微妙な味が味噌の仕上がりに個性を出します。せっかく塩を入れるなら、美味しい塩を入れましょう。

糀屋本藤醸造舗は味へのこだわりが強いため、沖縄の塩”シママース”を使っています。シママースは普通の塩と比べて、独特の旨味があります。塩粒が一般的な塩より大きく、しっとりしています。

球になっているシママースを軽くほぐしながら、パラパラになった米麹と混ぜていきます。シママースと米麹がある程度まとまったら、味噌玉の桶に流し込んで合流させます。

いよいよ大詰め

水を少し足しながら混ぜ合わせていくと、ハンバーグを作るときの挽肉に近い感じのペーストになります。そして実際にハンバーグのような団子を作りながら、発酵させる桶に移していきます。

全ての団子を発酵用の桶に移し、表面をヘラでならしてから焼酎を吹きかければ終了。仕込んでから味噌になるまで半年から1年ぐらいは掛かります。涼しいところに置かなければならないと考えがちですが、麹菌は30℃ぐらいで一番いい仕事をしてくれるそうです。

味噌の容器を持って帰ってから置く場所に少し悩んだ。床下収納では30℃を下回る可能性があるため、しばらくは仕事部屋の隅っこで暮らしてもらうことにしました。

糀屋本藤醸造舗の粋な計らい

みそ作り教室の長さは1時間ほどですが、あっという間に終わりました。作業は楽しいから没頭できるし、講師の本藤さんから様々なレベルの情報が出てきますので、食に興味がある人にとってはかなり面白い体験です。しかし、体力と脳みそをフル活用しているせいか、仕込みが終わると頭がボーっとします。

「もはや・・これまでか・・」と思ったそのとき、美味そうなおやつが目の前に現れた。

手前は味噌玉の外側(そう、あのカマンベールの皮)を揚げて、醤油などで味付けされたものです。程よい歯ごたえはどの食材にも例え難いユニークなものです。強いて言うなら最近流行りの大豆ミートに近い。ビックリするぐらい美味しいです。

しかし、強烈な印象を残したのはヨーグルトのような白いおやつです。何回食べてもその正体が全く分からなかったけど、程よい甘さでとにかく美味しかった。食べるたびに体力も気力も回復している感じがした。聞いてみたら、正体は私たちが先までお世話になっていた米麹でした。

信州味噌のみそ作り教室から覚えた発酵食品の奥深さ

普段から何気なく食べている味噌。大豆で出来ていて、「発酵食品」って表面的な知識では知っていたけど、発酵の仕組みや味噌を作るプロセスまではちゃんと知らなかった。ただの豆を複雑な調味料に変えるのは麹という生き物たちであり、その生き物たちが住む環境を良くすればするほど、いい結果を出してくれます。

その点は会社などの組織に似ている気がします。働く環境が良ければ、社員たちがいい仕事をして、いい結果を出します。味噌の仕込みは大変な作業かもしれませんが、発酵という魔法を起こしているのは米麹たちです。社長の如く、仕込む人はいい環境を作って、麹に最大の見せ場をいかんなく発揮させることが仕事です。良い味噌が出来上がったら、最大の功労者たちにしっかり感謝する。

長野で“食のアクティビティー”に参加して、発酵の世界を体験したいあなたへ

長野にはスキーや山登りなどの様々なアクティビティーがありますが、そのほとんどは体を動かすものです。そこで、手と脳みそを動かしながら、食べ物のこだわりと知的好奇心を満たす“食のアクティビティー”には新鮮味がある。もちろん、そこで覚えたことはいざというときに「役に立つ」という側面も大きい(人生は何があるか分からないから)。

糀藤醸造舗では春先から6月の半ば辺りまでみそ作り教室を開催しています。本藤さんから説明と作り方を覚え、教室で仕込んだ味噌は持って帰って発酵させます(約10kgの”おみやげ”付)。おみやげを味わうまで半年~1年待たなければならないが、味噌は透明な袋に入っているため、発酵の家庭を随時観察できます。

発酵の世界に興味がある方は糀屋本藤醸造舗のWebサイトを確認してください:

■ 糀屋本藤醸造舗

・住所:〒382-0031 長野県須坂市大字野辺(村石町)1366

・電話番号:026-245-0456

・営業時間:9時00分~18時00分(平日)/9時00分~17時00分(土日祝日)